行政書士試験の最難関といえば、記述式!毎年、受験生を苦しめる記述式対策に、AIを用いた添削サービスが導入されたそうです。行政書士試験に3か月半で合格した管理人が記述式のあるあると対策を語りますので、AIにご興味ない方もぜひチェックしてみてくださいね。

記述式で笑い記述式に泣く

こんにちは、管理人のkaoです。今回は久々の行政書士ネタとなりました。私が行政書士試験を受験したのは令和4年。あれからコロナが収束して、トランプ首相が返り咲き、石破さんが辞任を表明しました。

ところで、資格スクエアが記述式対策にAIを活用してるって知ってました?ねぇ知ってました??

AIが記述式の添削をする!

えぇーーーー!!!毎年毎年、全受験生を苦しめているあの記述式の!あの40文字のわけわからない作文問題に!AI導入!う、うそでしょ?

羨ましすぎる。こんなの当時欲しかったーー!!!

…と、突然のハイテンションをお届けしたところで、なぜ記述式にAI添削が良いのか、そして、どう記述対策に取り組むべきかをお届けします!9月以降に大詰めを迎える記述式対策。資格スクエア以外の教材をご利用中の方や記述式で後れを取りたくない!という受験生の方も、ぜひチェックしてみてください。

記述式対策のbeforeはこれ

さて、AIがあーしてこーする前にこれまでの定番の対策(私の時代の記述式あるある)について語らせてください。

これまでの記述式対策は問題集を解く・書く→解答解説を読む。人によっては年数回の模試で添削を受ける。…と、こんなところでした。インプットの面ではそれは優れた先生方の優れた教材が多々あります。しかしアウトプットの面では鉛筆動かす以外に何もありませんでした。これが…辛い。

記述式のお悩みあるあるを見ていきましょう!

➀一文字も書けない問題

まず受験生が最初にぶち当たるのが、記述式の設問を読んでもさっぱり何を聞かれてるのか分からないフェーズです。民法で「取り消しうる行為を追認できる時期」なんて問われてパっと思いつくのは勉強が進んでからです。そんなの最初から分かるはずがありません。

問題集のページをめくってもめくっても解けるものが無いから心はボキボキ。でもこれが正常な状態で、答えられるようになるまで記述式対策を棚上げする方がよっぽど学習計画崩れてしまいます。

記述式こわい

今もあるのか分かりませんが、私の時代は「記述式問題が難しすぎて後回しにしちゃう現象」が受験生あるあるでした。

でも記述の問題に触れて分からないところに気付かない限り、択一知識さえ身についていかないという、負のループがあります。というわけで、一文字も書けないけど心折れたくない、なんとか記述式対策に食らいつきたいですよね。

②答案が解答例と全く違う問題

分からないなりに書いてみた。せめて単語だけでもメモしてみた。その最初の一歩は感動的です。あ、ちょっと書けた!(クララが立った!)この時点で法律ビギナーから少し、いやだいぶレベルアップしたような気さえしてきませんか?だって「追認できる時期は〇〇である」だなんて、普通に生きてたら言葉にできないですから。

でもここで当然ぶちあたるのがぜんぜん答えが合っていない問題です。正しくは、自分の答案と解答例とが別物に見える。ということです。一般的な参考書ならこのキーワードや説明を含めること、といった文章の内訳が書かれています。その項目のどれ一つも書けなかった。つまり自分の回答は…きっと間違いだよね?

自己採点ができない

と、ここに一つの問題があります。通常の受験生は記述式の自己採点ができません。

たとえば自分の回答が「Aは、Bに対して、支払いを拒むことができる」で、参考書の解答例が『主たる債務者がその債務を免れる限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる』だったとき、どうでしょうか。よく分からないけど模範解答と違うから不正解なんだよね?そうか、この言葉を暗記しなければ。え~っと、主たる債務者が… と、こんな風に苦しい勉強が始ってしまいます。

ここでいう苦しい勉強とは、せっかく手を動かして以前の自分なら考えられない思考にたどり着いたのに。答えを丸暗記していないから正解できなかった。もっと書かなきゃ、もっと暗記しなきゃ。という思い込みによるハードモード路線(理解は置き去り)な勉強です。ちなみにここに解答例をひたすら書き写す写経練習をプラスすれば、理解はさらに置き去りになる危険マシマシです。

③得点できない不安問題

記述式の採点方法は不明な点が多く、毎年「ブラックボックス」と呼ばれるほどです。結局自分は記述式で何点くらいとれるの?今の実力を知りたいから添削を受けてみようかな。

そうして会場模試・通信模試を利用しても、数週間待たされて出た結果が記述0点だったとか、一桁だったとか…。そんな話は毎年目にします。ここまでくると記述式に不安しかない。記述式で得点できる気がしない。どうしよう、やっぱり択一のみ180点を目指すべき??

択一専念しても不安

私は択一182点で合格したのですが、ここで大きなジレンマが。それは記述式の重要論点をサッパリ分からないレベルだと択一も解けないこと。そして〇×の正誤だけを追っていても理解がはかどらない、という点です。

記述式の過去問の中には(迷問題もありますが)ためになる思考問題も多数あり、科目の理解を高めてくれます。そして記述式を捨てる≒択一の失点がシビアな問題になってくるので、択一のみ180は決して楽な道ではない!結局のところ行政書士試験に受かりたいなら記述式全捨て、というのは…厳しいですよね。

記述式対策のafterはAI!

(画像引用元:資格スクエア行政書士試験講座)

待ってました、満を持してのAIです。猫も杓子もAIの時代。記述式のさまざまなお困りごとを癒してくれるのはAIです。さいきん資格スクエアが提供している予備試験対策用のAI添削を利用しました。答案をぽちぽちっと入力して、送信クリックしたら、即時返却。しかもそのフィードバックも適格です。(個人でAIに学習させる方法もあるやもですが、この解答の精度は再現できないのでは。)

「これは凄い!」と思ったところに行政書士AIです。これは期待しかありません!私が「羨ましい~」と思うAI添削のメリットを挙げていきます。

➀AI相手なので恥ずかしくない

しつこく書いちゃいますが記述式対策はメンタル的にツライ。作文なんて日ごろ書かないですし、40文字っていう文字数もなんだか微妙だし。答案作って提出するのに妙な気恥ずかしさがないでしょうか?

私は受験生時代、模試の記述式は白紙でした。模試なのだから、練習なのだから…何でもいいから書かないといけない。頭で分かっていても書けませんでした。個人差があるでしょうが書くことへの躊躇いは見過ごせないポイントです。

その点AI相手なら生身の他人に見られない。この安心感は大きい。実は完全空振りだったとしても、誰にも見られないのですから。

コメントで落ち込まない

答案は提出する前に葛藤、そして返却されても葛藤。添削者の言葉一つを重く捉えてしまいがちです。私が予備試験AIを利用して思ったのは、すごくフラットに受けとめられるということです。同じことが書いてあっても相手が人だったらこんな風に捉えられない。他人の添削コメントは簡素すぎてもモヤモヤするし、長文でもすごく怒られてるような気がしてくる。AI相手なら書き手の感情を察知する必要はないので、指摘もドライに受けとめられます。

②添削が早いの最高!

なんといっても即返却されるのは強い!あの添削を待つ時間は何だったのでしょう?返却されるころにはどう解いたかなんてすっかり忘れてしまいますし、もう一度記憶を呼び覚ますのもひと手間です。

ヤキモキして待たずに済む

答案を出して、すぐ返ってきて、すぐ改善点が分かる。もう悩みが即解決です。この手順は早ければ早いほど心の負担も少なく学習面でも効率的に思います。本試験の結果ならまだしも、模試の結果を待つ時間にヤキモキさせられるのは勿体ないですしね。

③量をこなせる

AI相手で即返却があるならば。もうどんどんできる。このタイパの利はすごく大きい。劇的ビフォーアフター…!

行政書士試験の記述式は民法・行政法の全分野から出題される鬼ゲームですから、ある程度数を打たないと結果につながりません。でも科目全体を対策するには問題数が…多すぎる!

問題集の回転数で競う必要はないと思います。しかし正直、1周するだけでも超超超大変なのが実情。問題のランク付けで取捨選択するにしても、とりあえず自分なりに「一区切り倒した」というところまで持って行きたい。つまり数ある問題をどうさばいてどう消化するかが明暗を分けるのです。(だから、丸暗記や写経だと厳しい。)

手軽さ命

どんなツールを使っても受かる人とそれ以外の人がいます。しかし、量をこなして学習を積み上げている人の方が受かりやすいのは当然だと思います。量をこなすためには普段の生活で無理なくコツコツ進められることが大切。(あなたが鋼メンタルの超人でもない限り。)そこで物を言うのは、やはりどれだけ一個一個の負担を減らすかではないでしょうか。

私たちを地味に疲れさせる手間を、作業を、待ち時間を、少しでも省くこと。一個の手間を省けば(かける)×問題数分、自分が助かるのですから。ハードルを低くしたいものです。

ぽちぽちっと入力して、パっと答えをみる。手順を軽くできるならそれに越したことはありません。だって勉強するために勉強してるのではなくて、理解することが本質ですから。

おすすめの記述対策法

さて、ここまで受験時代の残念な体験談も交えてご紹介してきました。最後に私自身が「これは重要!」と思っている対策のポイントをご紹介します。

添削や解答をどう使う?

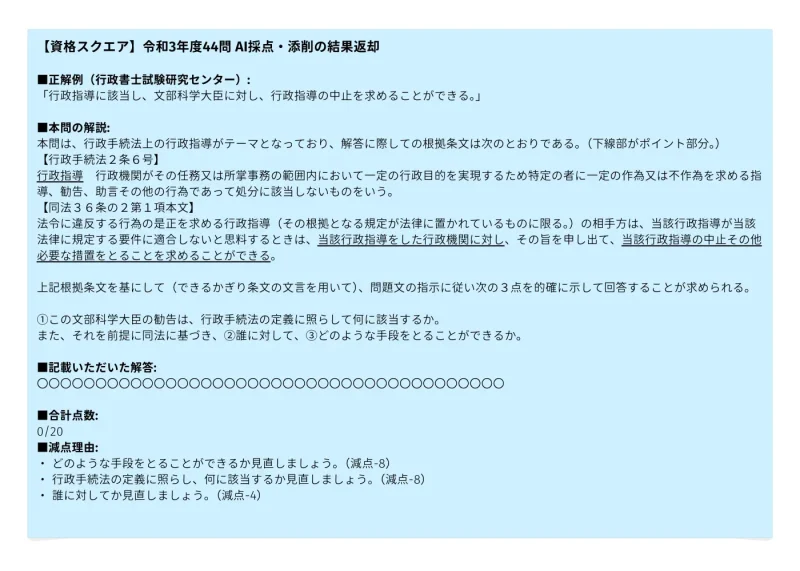

(画像引用元:プレスリリースより)

AI添削を活用している方は上記のようなコメントがもらえるそうですね。非利用者の方は、お手持ちの問題集の解説ページを思い浮かべてみてください。問題を読みました、答えを考えました(書きました)、その次に今は解答を見ている状態だとします。

なお、こんな設問でした↓

-

問題:A大学が法令違反で文部科学大臣から勧告を受けた。勧告は行手法上の何に該当するか。また、勧告に不服があるA大学は、誰に対して、どのような手段をとることができるか。

↓

解答例:行政指導に該当し、文部科学大臣に対し、行政指導の中止を求めることができる。

⑴最重要ワードを理解

まず「行政指導」という言葉を知っているか、大まかなイメージができているかを確認します。行政庁が誰かにお願いするのが指導。用語は知っているけど思い出せなかった場合は、「行政指導」がどういう場面で登場するのかもう一度、順を追って思い起こします。

なんかトラブル起こった→行政庁が誰かに何かをさせたい→厳しい手段じゃなくてまず協力お願いしよう→行政指導の出番…といった具合です。ぜひご自身で分かりやすいストーリーを組み立ててください。

⑵根拠・定義を一読

解説では行政指導の法律上の根拠が示されています。行手法2条6号です。ちなみにこの過去問は「勧告って行政指導じゃん(行手法2条6号に書いてある!)」…というところに気付くこともポイントでした。条文を暗記していない場合(※私のデフォルトはこっちです)、行政庁がAに、何かをしてほしい場面、というところから発想して行政指導にたどり着きます。

ここで解説を読みながら六法をひくのは一般的に推奨される行動です。でも六法に蛍光ペンで印をつけて条文を2ヶ月後も丸々覚えていられることを神頼みするのはギャンブルに近いので、とっかかりを自分で作る必要があります。

⑶ポイントを読み整理

ふつうの人はたくさんの条文を丸暗記なんてできませんよね。条文のもつ意味や役割を添削コメントや教材に教わりながら、少しずつ「こんな場面で使うあんな感じの条文あったな」と記憶にとどめていく。…というのが定番だと思います。

上の例では、「誰に対して」「どのような手段」をとるか、と設問に明記されています。解説文をみると行手法36条の2第1項に、「指導をした行政機関に対し」「中止その他必要な措置を…求める」と書かれていて、ここがシンプルに対応していことが分かります(下線引いてくれてるの素敵~!)

話がごちゃごちゃしてきたので、シンプル化したいです。指導した行政庁に、中止求める。やったヤツに、やめろと言う。私個人はこのくらい易しい表現にしないと頭に入ってきませんが、お好みで調整してください。

つまりこの過去問は、「お宅の指導ヤバすぎるからとっとと止めてください案件」でした。(ちゃんちゃん。)

AI添削のおすすめ活用法

晴れて資格スクエアの講座をゲットした方は、できるだけもう早速じゃんじゃん活用していきたいですね!記述式対策を択一対策のようなテンポでこなせたら、受験生の中でかなりのアドバンテージだと思います。

おすすめの時間は移動中や家事をしているスキマ時間です。AIの返却答案をザっと読んで、歩いたり軽作業をしながら頭の中でおさらいします。「あ、あれミスったわ」とか「え~ぜんぜん掠ってもなかったわ」なんて感情とともに、今読んだ用語やポイントを頭の中で復唱します。

ついでにどの単元で出てきたか、どの分野の話なのかを想起しておくと脳内整理ができるのでおすすめです。

手持ちの問題集で代用するなら

資格スクエアは利用していない方も最終的にやることは一緒です。記述式の問題集を開き、問題を読む、パっと秒で回答できなければ解説をざっと読みます。そして仕事なり育児なりにGO。スキマ時間を使ってさっき読んだ解説を思い出します。そして問題になってるXとYがどうしたこうしたを、脳内で思い浮かべます。

教材をサッと見れる状態にしておくことも大事です。断裁したり、固い付箋を貼ったり、自転車の前ポケットに開いたまま突っ込んだり…?

思考の散策超たいせつ

個人的な体感では、この脳内整理の作業が一番効果を産む時間で個人差が大きいポイントです。おそらく一定数の方は「それって当たり前な勉強法でしょ?常識的なことでは?」と思って読んでるはずです。それから「まぁ、やってるよ」と感じた方もいるはずです。ただ、こなしてる頻度や量や精度、習慣化できてるかどうかなどに個人差がある気がしています。

机に向かう勉強だけだとなかなか思考の時間がとれないのは、あんがい身近な落とし穴に感じます。

…というわけで。スマホで添削をペロッと見てぶらぶら歩きながら考える。そんな風にゆる~く記述対策するのが実は一番最強なのでは?来たな、AIの時代!来たな、未来!!

おわりに~資スクか、それ以外か~

長文にお付き合いいただきありがとうございます。AIへの感動ぶりが伝わったでしょうか?

記述式対策が本格化するのはちょうど9月の今くらいの時期。ここからまだまだ巻き返しが効くはずです。その半面、大量の問題をぜんぶガッチリこなす、と気負ってしまうとしんどいものです。11月までしっかり生き延びて試験本番を迎えるには、ぜひご自分に優しい手順を見つけてください。

なお、短期合格者にあまり良いイメージをお持ちでない方もいることでしょう。ここで私は行政書士合格後もずっと勉強してるタイプの受験生だということを書かせていただけると…!(民法は苦しいな、民法…。)そして自分が苦しんだから他人も苦しめとは思わない派です。(勉強ストレスは危険、命たいせつ。)

と、いうことで。すったもんだ頑張った経験をしみじみ語りつつ2025年を締めくくりたいものです。これを読んでくださったあなたに良い結果があることを祈っています。寒い季節の試験ですが、風邪をひかずに、頑張ってください!

※参考:資格スクエア行政書士講座, 株式会社レアジョブ「資格スクエア、行政書士講座で記述式問題 AI採点・添削システムをβ版にて提供開始」

コメント